E-BLEARN

E-BLEARN

SOMMAIRE

2.1- L'apparition des intérêts composés

2.2- Origine du mot pour intérêt

Selon Loïc Belze et Philipe Spieser, la finance est intrinsèquement liée au développement et à la complexité de la société humaine. Elle concerne non seulement des aspects économiques mais, aussi sociologiques et politiques. Par exemple, l’écriture a été inventé dans l’ancien Proche-Orient spécifiquement pour enregistrer les contrats financiers. La finance faisait partie intégrante des premiers modèles complexes de temps et de risque.

La comptabilité a été inventée plus de 3000 ans avant Jésus Christ en Mésopotamie par les commerçants. Ces derniers utilisaient des tablettes d’argile en guise de lettres de crédit pour rembourser leurs dettes. A cette époque déjà, les débiteurs doivent payer des intérêts.

- LA FINANCE ET L’ECRITURE

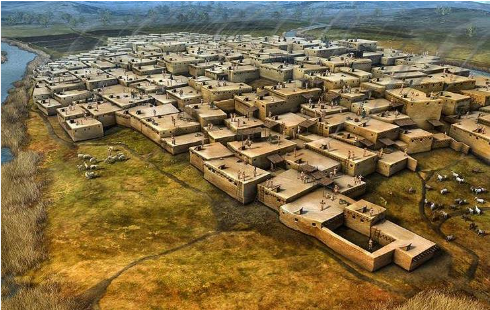

La Mésopotamie a donné au monde ses premières villes, sa première langue écrite, sa première loi, son premier contrat et ses premières mathématiques avancées. Beaucoup de ces développements proviennent directement ou indirectement de la technologie financière. Les mathématiques pratiquées par les peuples de l'ancienne Mésopotamie, doivent leur développement à l’arithmétique et au calcul exigés par son économie financière. Les premiers modèles mathématiques de croissance et de profit des entreprises sont apparus il y a 4 000 ans. Le système juridique des Babyloniens dépendait essentiellement de l’utilisation de documents et de contrats notariés et attestés établissant des droits et des obligations individuels, dont beaucoup sont similaires aux instruments et contrats financiers modernes.

Les premières hypothèques, actes notariés, prêts, contrats à terme, accords de partenariat et lettres de crédit apparaissent sous forme de documents cunéiformes datant du deuxième millénaire avant notre ère ou avant. Bref, le développement de la société urbaine qui a commencé il y a plus de 5 000 ans a impliqué le développement simultané de nouveaux types d’institutions et de processus, dont beaucoup étaient de nature économique et financière. Ces pratiques financières, intégrées dans des institutions sociales et économiques plus vastes, constituent le matériel de la finance.

La finance s’appuie principalement sur les outils et le temps. La finance repose en effet sur la capacité à quantifier, calculer et raisonner mathématiquement. Ainsi, une partie de ce chapitre se concentre sur le développement des outils mathématiques dans l’Antiquité. La finance nécessite également la prise en compte du temps. Ce chapitre explore donc, la technologie du temps. En effet, la finance concerne principalement les promesses futures. Les promesses n’ont aucun sens sans la capacité de les enregistrer et de les faire respecter.

Les premières traces d'outils financiers apparaissent dans le contexte des premières sociétés urbaines et agricoles de l’ancien Proche-Orient, à peu près au début de l'âge du bronze. Les racines préhistoriques de la société urbaine dans l’ancien Proche-Orient remontent peut-être à 7 000 ans. Vers 3 600 avant J.-C., les villes de l'ancienne Sumer se sont développées autour du confluent du Tigre et de l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui l'Irak moderne, un endroit bien adapté à la culture des céréales et de l'élevage mais dépourvu d'autres besoins, tels que le bois, le cuivre et l'étain.

Ces deux derniers objets étaient particulièrement importants, car ils constituaient les ingrédients essentiels à la fabrication du bronze, un métal indispensable à la guerre dans l'Antiquité. Des preuves archéologiques suggèrent que les villes sumériennes dépendaient du commerce à longue distance pour ces produits essentiels. Elles faisaient également du commerce d’objets de prestige exotiques, tels que l'ivoire et les pierres précieuses, qui ont joué un rôle dans l'intensification de la hiérarchie sociale et politique, également une caractéristique de la civilisation.

En résumé, l'économie de la civilisation de l’ancien Proche-Orient nécessitait des méthodes pour produire et distribuer localement des denrées alimentaires de base à une population urbaine concentrée, ainsi que des moyens d'obtenir des biens à distance. L'unité de base de la finance - un contrat qui s'étend dans le temps - répondait à ces deux impératifs économiques. Au fur et à mesure que les sociétés urbaines antiques du Proche-Orient ont grandi en taille et en portée (densité de population et portée géographique des échanges), elles se sont de plus en plus appuyées sur des techniques contractuelles intertemporelles (finance). La finance est apparue pour la première fois avec l'une des inventions les plus remarquables de l'humanité - l'écriture, la capacité de mémoriser quelque chose maintenant qui peut être interprété sans ambiguïté dans le futur. Cependant, même l'écriture avait ses précédents, et ceux-ci ont émergé d'un impératif financier.

La Mésopotamie pendant l’Antiquité – Moyen orient

1.1- Temples et symboles

Il a construit le mur de la ville d'Uruk, (ville) des bergeries, du trésor sacré d'Eanna, le saint entrepôt.

Regardez son mur avec sa frise semblable à du bronze !

Contemplez ses bastions, que nul ne peut égaler !

Prenez les escaliers de pierre qui datent des temps anciens,

Approchez-vous d'Eann, le siège d'Ishtar,

Un tel qu'aucun roi ultérieur - aucun homme - ne fera jamais !

L'une des premières œuvres littéraires jamais écrites raconte l'histoire de Gilgamesh, le héros qui voyage dans des contrées lointaines pour obtenir du bois pour construire un temple dans sa ville. Le passage ci-dessus est tiré de l'épopée de Gilgamesh. Il chante les louanges des majestueuses murailles de la ville et du temple d'Eanna d'Uruk, berceau de la civilisation mésopotamienne. Bien que le texte soit éloquent, l'écriture cunéiforme dans laquelle l'épopée a été enregistrée pour la première fois doit plus aux marchands et aux comptables qu'aux poètes.

L'écriture cunéiforme n'a pas été inventée pour écrire de la poésie mais pour la comptabilité et les affaires, et Uruk a peut-être été le lieu d'origine de ces deux formes d'écriture. Bien sûr, il est difficile de déterminer précisément l'époque et le lieu du développement de toute technologie, mais certains des premiers vestiges matériels de l'écriture - et des précurseurs de l'écriture - ont été découverts à Uruk. Les chercheurs qui travaillent sur les débuts de l'écriture pensent qu'elle a évolué à partir d'un système particulier de registres de symboliques comptables associés à l'économie des temples d'Uruk.

En 1929, l'archéologue allemand Julus Jordan a fouillé le cœur de la cité antique, le complexe du temple central d'Uruk. Cette fouille à l'échelle d'Indiana Jones a révélé le prix tant recherché par Jordan, l'enceinte sacrée d'Eanna où l'on vénérait mais aussi où les biens et les marchandises étaient distribués à la population. Près du temple, Jordan et son équipe de fouilleurs ont trouvé les marches de pierre du temple, exactement comme décrites dans l'épopée de Gilgamesh. Jordan a soigneusement enregistré toutes ses découvertes, non seulement l'architecture monumentale, mais aussi les petits artefacts et objets mis au jour lors des fouilles. Dans ses journaux, il a documenté de curieux petits objets « en forme de produits de la vie quotidienne : des pots, des pains et des animaux » qui ont été mis au jour autour du complexe du temple. Ces petits objets sont restés largement inexplorés jusqu'à ce que le professeur Denise Schmandt-Besserat, une chercheuse de l'Université du Texas à Austin, commence à les analyser de manière systématique.

Née et éduquée en France, Denise Schmandt-Besserat a commencé ses recherches à Radcliffe dans le cadre d'un programme de bourses destiné aux chercheuses prometteuses. Elle a commencé à se fasciner pour savoir si l'argile était utilisée comme technologie avant l'invention de la poterie. Cette énigme l'a d'abord conduite dans les collections des musées à la recherche d'objets en argile anciens. Elle est devenue chercheuse en archéologie du Proche-Orient au musée Peabody de Harvard, et c'est là qu'elle a redécouvert le mystère des petits jetons de Jordan. Denise a déménagé à l'Université du Texas dans les années 1970, où elle a continué son travail sur les jetons, en rassemblant minutieusement toutes les mentions enregistrées de ces derniers lors de fouilles archéologiques dans le Proche-Orient et en visitant toutes les collections des musées qui les contenaient.

Tandis que d'autres spécialistes du Proche-Orient ancien étudiaient de grands problèmes comme l'évolution de l'architecture des temples, l'histoire politique des cités-États antiques et la question de l'influence du climat antique sur l'agriculture et l'urbanisme, Denise concentrait ses efforts sur l'analyse en laboratoire et la documentation des jetons. Elle a établi que les jetons étaient antérieurs à l'ancienne cité d'Uruk. Ils sont apparus sur des sites préhistoriques dans tout le Proche-Orient dès 7000 avant J.-C. Quels que soient ces objets - jetons, jetons de jeu ou symboles mystiques - ils étaient utilisés par de nombreux peuples et cultures bien avant l'invention de l'écriture.

Les objets ont à peu près la taille d'une pièce de jeu. Leur stylisation et leur simplification suggèrent qu'ils ont été standardisés pour faciliter leur reconnaissance, abstraits et simples plutôt que réalistes. Une organisation systématique des jetons par provenance et lieu de découverte a conduit Denise à une hypothèse étonnamment nouvelle. Son analyse les a liés iconographiquement à la première écriture pictographique sur tablettes d'argile trouvées dans les parties les plus anciennes d'Uruk.

Les plus anciennes tablettes d'Uruk ont été fabriquées vers 3100 av. J.-C. par des scribes qui prenaient des morceaux d'argile humide, les façonnaient en losanges et écrivaient dessus avec un stylet en bois doté d'une extrémité pointue et d'une extrémité ronde, une extrémité pour les lignes et l'autre pour les points. Posé de côté, le stylet pouvait également faire des impressions triangulaires et cylindriques. La combinaison de ces deux éléments formait un lexique dont les érudits ont maintenant conclu qu'il s'agissait de la première écriture.

Schmandt-Besserat reconnaît que les pictogrammes de ces premières tablettes étaient essentiellement des images de petits jetons d'argile. Par exemple, elle a montré que le pictogramme du tissu pouvait être rattaché à un jeton rond et strié. Le symbole du bonbon a évolué à partir d'un jeton en forme de pot de miel. Le symbole de la nourriture a évolué à partir d'un jeton en forme de plat plein. La plupart représentaient des produits de la vie quotidienne : agneaux, moutons, vaches, chiens, pains, pots d'huile, miel, bière, lait, vêtements, cordes, laine et tapis, et même des biens abstraits tels que des unités de travail. Apparemment, c'étaient les articles autrefois contenus dans le « magasin sacré » de la déesse Inanna. Ces beaux petits objets n'étaient pas liés à l'art, mais à l'économie, aux produits de base du système de redistribution sumérien.

Le lien entre les tablettes et les jetons permet d'expliquer la fonction de chacun. Pratiquement toutes les premières tablettes d'Uruk étaient des documents comptables enregistrant le transfert de biens et de marchandises. Il s'agissait de registres administratifs utilisés par une autorité économique centrale, presque certainement le temple.

Les jetons étaient manifestement utilisés dans le même genre de processus, peut-être par les premiers comptables du monde assis devant la porte de l'entrepôt du temple, gardant la trace des entrées et des sorties. Dans une société pré-alphabète qui avait besoin d'un moyen de suivre les transactions économiques, les jetons étaient des symboles naturels qui pouvaient être associés un pour un à des biens et services standardisés. Ce lien entre les documents symboliques et les premiers documents écrits a conduit Schmandt-Besserat à sa théorie sur l'évolution de l'écriture.

Dans le modèle classique de l’économie sumérienne, le temple fonctionnait comme une autorité administrative qui régissait sur la production, la collecte et la redistribution des marchandises. La découverte de tablettes administratives dans ces complexes suggère que l’utilisation de jetons et, par conséquent, l’écriture ont évolué comme un outil de gouvernance économique centralisée. Étant donné la disparition de preuves archéologiques sur les sites domestiques de la période d’Uruk, on ne sait pas si les individus utilisaient également ce système pour conclure des accords personnels. D’ailleurs, on ne sait pas exactement dans quelle mesure l’alphabétisation était répandue à ses débuts. L’utilisation de symboles et de pictogrammes identifiables sur les premières tablettes est cohérente avec le fait que les instructeurs avaient besoin d’un lexique mutuellement intelligible par les parties alphabétisées et non alphabétisées. À mesure que l’écriture cunéiforme est devenue plus abstraite, l’alphabétisation a dû devenir de plus en plus importante pour s’assurer que l’on comprenait ce qu’on avait accepté.

1.2- Comptes financiers

L'écriture cunéiforme a ouvert de vastes possibilités. Bien que le processus exact d'évolution continue à faire l'objet de débats, les archéologues s'accordent à dire que vers 3000 av. J.-C., les habitants d'Uruk, ainsi que ceux d'autres endroits du Proche-Orient (Sumer et Suse), ont commencé à utiliser des tablettes d'argile pictographiques pour enregistrer des transactions économiques. Les tablettes d'Uruk sont cependant de loin les plus abondantes, et il semble probable que la ville de Gilgamesh ait été un centre d'écriture précoce et important.

Les tablettes sont importantes à part entière dans un système financier ancien qui se développait pour répondre aux besoins de l'économie. Alors que les bulles ne contenaient généralement pas plus de quelques dizaines de jetons, les tablettes pictographiques enregistraient des quantités beaucoup plus importantes de marchandises. Ils y sont parvenus d'une manière ingénieuse : ils ont utilisé un système de numérotation.

Les nombreuses tablettes pictographiques d'Uruk sont la première preuve d'un système numérique abstrait. Ce fut une étape cruciale dans le développement du logiciel financier. Une fois que les quantités économiques devinrent suffisamment importantes, il était difficile de les représenter une pour une avec des jetons, ou même des pictogrammes. Les tablettes d'Uruk commencèrent à séparer les représentations pictographiques des marchandises des nombres abstraits. Par exemple, sur une tablette, cinq moutons étaient représentés par la combinaison d'un symbole de mouton (le cercle barré) à côté de cinq traits imprimés dans l'argile (le chiffre cinq). Une empreinte ronde représentait le chiffre dix. Ainsi, les comptables d'Uruk pouvaient représenter trente-trois par trois marques rondes et trois traits. Il est intéressant de noter que même si la quantité et le type de bien étaient représentés par des symboles différents, les premières tablettes d'Uruk ne comportent pas de nombres autonomes. Un nombre est toujours accompagné de l'objet qu'il énumère. Le système ne représente pas le « concept » du nombre cinq, mais enregistre toujours cinq choses. Cela suggère que les premiers Mésopotamiens étaient d’abord attachés à des notions concrètes par opposition à des concepts abstraits.

Tablette cunéiforme pictographique ancienne, Mésopotamie, Uruk, vers 3100-2900 av. J.-C.

1.3- Modèle du temps

Le temps est une notion fondamentalement abstraite, en particulier lorsqu'il est découplé du cycle des saisons et des phénomènes astronomiques, tels que les phases de la lune. Le temps - plus précisément, la notion d'une mesure commune du temps - est au cœur de la finance. Par exemple, une promesse de faire quelque chose dans le futur n'est utile que s'il existe un moyen de s'entendre sur le moment où cela peut se produire. L'ancien système symbolique mésopotamien conceptualisait le temps de manière abstraite, le représentait symboliquement et, peut-être de manière plus intrigante, effectuait des opérations arithmétiques sur des quantités de temps. Bien que les Mésopotamiens aient certainement connu du temps avant d'avoir des finances, leur économie semble avoir influencé leur notion du temps.

Le professeur Robert Englund de l'Université de Californie à Los Angeles est le directeur de l'Initiative de bibliothèque numérique cunéiforme, qui crée une archive visuelle en ligne de tous les textes cunéiformes du monde pour la recherche universitaire. Il a décodé précisément ce cadre sumérien idéalisé du temps administratif.

Englund a étudié une série de tables proto-cunéiformes qui documentent apparemment les rations quotidiennes de céréales sur une période de trois ans - 2 litres ou 5 litres par jour distribués de manière très régulière. Ce qui rend ces registres intéressants est que ces paiements n'étaient pas effectués selon un « cycle naturel du temps mais une année artificielle de 12 mois, chaque mois de 30 jours ». À la fin du troisième millénaire avant J.-C., les anciens Sumériens avaient découplé le temps économique du temps astronomique - ils ont créé une année d'une extraordinaire commodité mathématique : 360 est divisible par exemple par 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120 and 180. Le nombre 365 n'est divisible que par 5 et 73. Une année de 360 jours permet ainsi de considérer de nombreuses périodes différentes comme des rapports annuels : l'année peut être découpée en moitiés, tiers, quarts, cinquièmes, sixièmes, huitièmes, neuvièmes., et douzièmes, avec des nombres ronds de jours dans chaque période. Les Mésopotamiens pensaient apparemment en termes de quantités rondes et de fractions précises, et les outils mathématiques étaient utilitaires plutôt que philosophiques.

Une année de 360 jours rendait également le calcul des intérêts très pratique.

En effet, même aujourd’hui, le calcul des intérêts courus sur les obligations des entreprises et des municipalités est basé sur une année de 360 jours. Il est tentant de considérer l’année administrative sumérienne comme une sorte d’année idéalisée, plus propre et améliorée, comme pourraient l’aimer les mathématiciens et les administrateurs, par opposition au temps tel que défini par la réalité astronomique. Bref, les Sumériens ont inventé un modèle du temps qui servirait bien de cadre à l’analyse des phénomènes économiques périodiques. C'était aussi le développement d'un orgueil remarquable, l'affirmation du temps humain sur le temps naturel.

Vers 3000 avant J.-C., les anciennes cités du Proche-Orient avaient développé les outils fondamentaux de la finance. Elles disposaient d'un système d'enregistrement des quantités économiques très adaptable, qui évoluait des symboles aux pictogrammes, puis à l'écriture sur des tablettes d'argile. Ce système pouvait être utilisé pour conclure des contrats dans le temps et pour vérifier la réception de biens entre les parties. Les Sumériens ont créé des outils pour quantifier explicitement les contrats intertemporels, éliminant ainsi l'ambiguïté ou le désaccord entre les parties grâce à l'invention de la notation des unités économiques et d'un système de numération flexible. L'écriture et le nombre ont apporté clarté et précision aux arrangements économiques exigés par le système économique du Proche-Orient.

Il existe également des preuves que les contrats financiers se sont développés parallèlement au développement conceptuel et l'ont stimulé. L'augmentation de la densité urbaine dans une économie gérée par une autorité commune a nécessité un système d'enregistrement - et un cadre conceptuel - capable d'exprimer de grands nombres. Les preuves issues de l'écriture cunéiforme ancienne semblent documenter ce saut dans l'expression écrite et peut-être un changement concomitant dans la pensée arithmétique. De même, les chercheurs ont documenté une quantification administrative du temps qui s'est abstenue du temps naturel et astronomique. Ces deux éléments ont jeté les bases du développement d'abstractions ultérieures. L'expression de quantités immenses n'était limitée que par l'imagination humaine, tout comme la division du temps en tranches infinitésimales. Nous pouvons apprécier les racines des mathématiques modernes comme ces deux grands sauts conceptuels qui doivent beaucoup à l'émergence de la technologie financière.

Si les fondements de la finance ont pu apparaître dans un contexte culturel autre que celui d'une société agricole urbaine, les spécificités de la technologie financière de l’ancien Proche-Orient s'accordent bien avec sa structure sociale et politique particulière. Les caractéristiques particulières du système économique sumérien étant si fondamentales pour l'émergence de la finance, il est important de la comprendre dans un contexte plus large. Nous nous pencherons ensuite sur le milieu social et politique dans lequel ces outils financiers ont finalement été développés.

II. LA FINANCE ET L’URBANISME

Le 12 juin 2003, trois hommes dans une voiture rouge se sont rendus au musée national irakien et ont remis sans ménagement aux gardes du musée un morceau de pierre enveloppé dans une couverture, réussissant tant bien que mal à passer les points de contrôle de sécurité le long de la route qui longe le Tigre. Lorsque le paquet a été déballé, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un gros fragment du vase Warka, l'un des trésors pillés au musée pendant la guerre d'Irak. Depuis le pillage tragique du musée, aucun artefact n'avait autant manqué. Bien que d'innombrables autres trésors aient été volés, aucune œuvre d'art n'a eu autant d'importance pour le pays que ce vase. Il date du début de la civilisation mésopotamienne et a été trouvé dans le quartier des temples d'Uruk. Il avait été mal manipulé - de gros morceaux du vase manquent toujours et il est peu probable qu'ils soient retrouvés un jour. Heureusement pour la science, le vase a été largement photographié avant la guerre.

Vase Warka (360) à la Galerie sumérienne, vers 1800. 3000 avant J.-C., Musée d'Irak

Datant d'environ 3000 avant J.-C., le vase Warka était un cylindre d'albâtre étroit de 90 centimètres de haut décoré de trois bandes de figures sculptées, chaque bande représentant un niveau différent du mot. Le fond est de l'eau, les lignes ondulées représentant peut-être les rives de l'Euphrate sur lesquelles se trouvait Urik. Au-dessus de l'eau se trouve une bande représentant des plantes domestiques, apparemment les champs irrigués qui entouraient autrefois la ville antique.

Au-dessus, un défilé de moutons et de brebis alternants. Le registre central du vase représente le monde de l'humanité. Des hommes nus marchent en file indienne, des hommes-agriculteurs, chacun portant un panier ou une amphore, de toute évidence les marchandises collectées et traitées dans le monde domestique situé en dessous. Leur manque d'individualité suggère qu'ils sont eux-mêmes des marchandises, symbolisant peut-être le travail humain par opposition à l'humanité. Enfin, au sommet du vase, des personnages avec un prêtre à leur tête qui présente des cadeaux à une prêtresse du temple ou à la déesse Inanna. Dans ce registre, on trouve une image de récipients étroits, tout comme le vase lui-même.

Le vase représente évidemment une cérémonie religieuse, mais il est aussi une image de l'économie antique. Le souverain est le représentant du peuple auprès de la déesse, et il lui présente les fruits du travail d'Uruk.

La plupart de ces denrées étant périssables, nous devons présumer que le temple les redistribuait rapidement d'une manière ou d'une autre. Apparemment, les chiffres des tablettes d'Uruk indiquent qu'il s'agissait d'un travail important consistant à taxer les gens en nature et à redistribuer ensuite les résultats. Au centre, cela peut expliquer le mouvement des gens dans les villes, plus proches du temple. À en juger par la taille de la ville à son apogée vers 3000 avant J.-C., Uruk abritait plus de 10 000 personnes. La variété des biens et des matériaux qui subsistent d'Uruk suggère que la plupart de ses anciens habitants avaient des métiers distincts. Le travail était spécialisé. Sans aucun doute, certains de ses citoyens étaient des bergers, d'autres étaient des agriculteurs, des boulangers, des brasseurs, des tisserands, voire des comptables, des scribes et des enseignants.

Le vase Warka fait allusion à l’importance de l’obligation individuelle envers le temple, qui était fondamentale pour le système de production et de distribution agricole.

Une économie basée sur une redistribution à grande échelle des biens ne peut pas fonctionner sur la bonne volonté. Elle nécessite un engagement préalable et une promesse de livraison qui permettent la planification. Sans la capacité de documenter l'endettement d'un individu envers le temple, il serait impossible de garder la trace de ceux qui travaillaient dur et devaient rattraper leur retard mois après mois, et la comptabilité a des implications financières. La seule chose qui manque au vase Warka est une représentation des comptables enregistrant le flux des dons, mais les restes des tablettes et des jetons d'Uruk nous rappellent non seulement que l'économie antique reposait sur la transformation de l'obligation civique en un engagement sacré, mais aussi que la documentation minutieuse de ces obligations et de leur accomplissement était essentielle à l'émergence de la vie urbaine.

Sans surprise, les plus anciennes obligations de crédit connues sont des listes d'individus et de la quantité d'orge qu'ils doivent au temple. L'une de ces listes, datant du début du 24e siècle avant J.-C., se lit comme un récit des fidèles sur le vase de Warka, nommant les suppliants et la quantité qu'ils doivent fournir au temple : « Lugid, l'homme de la levée, 864 litres d'orge, kidi, l'homme de Bagara, 720 litres d'orge, Igizi, le forgeron, 729 litres d'orge », etc. Ainsi, avec la naissance d'une économie fondée sur la planification centrale et la redistribution, sont apparus l'endettement et les impôts.

Un système qui s’appuyait sur ce genre de promesses et de livraisons pour nourrir 10 000 personnes a dû également nécessiter une planification à long terme sur de longues périodes. Pour qu’une ville puisse se maintenir, il faut plus qu’un système de distribution annuel. Comment s’assurer, par exemple, qu’il y aura suffisamment de viande pour nourrir la ville l’année prochaine ? Pour résoudre un problème comme celui-ci, le planificateur doit équilibrer la consommation actuelle avec le taux de croissance exponentielle des troupeaux et des moutons laissés à lui-même (et avec beaucoup de pâturages), mais cette croissance dépend aussi du nombre de bêtes abattues pour la consommation. Les mathématiques de la croissance peuvent devenir vraiment compliquées.

2.1- L'apparition des intérêts composés

Un exemple de la complexité et peut-être de l'extériorité logique du concept de croissance exponentielle est un document de la collection babylonienne de l'Université Yale, un cône d'argile de la taille et de la forme d'un gros ananas. Sur celui-ci, une inscription sumérienne datant d'environ 2400 avant J.-C. relate un conflit frontalier entre deux anciennes cités : Lagash et Umma, deux grandes cités du sud de la Mésopotamie. L'une des rivales, Umma, s'empara d'une bande de terre fertile de Lagash et la conserva pendant deux générations.

Le souverain de Lagash, En-metena reprit finalement la terre et exigea des partages sous la forme d'un "loyer rétroactif plus des intérêts cumulés". La suite se lit comme suit : "Le chef de Ningirsu a fait un prêt. Il portait intérêt et 8,64 millions de gourous ont été accumulés".

Il n’est pas surprenant que ces cités sumériennes se soient disputées pendant des décennies les terres agricoles, puisque les céréales constituaient la base de l’économie antique. Cependant, ce document est important pour comprendre le niveau d’abstraction conceptuelle atteint à cette époque et le rôle joué par les concepts financiers dans la politique.

Tout d’abord, le cône est frappant en raison des nombres immenses qu’il utilise. En-metena invoque la préséance d’un prêt d’orge pour réclamer un taux d’intérêt coutumier de 33 (1/3 %) sur les céréales. Convertie en quantités modernes, la facture soumise au peuple d’Umma s’élevait à 4,5 trillions de litres de céréales. C’est environ 580 fois la quantité annuelle d’orge jamais récoltée en Mésopotamie dans l’histoire de l’humanité à cette époque. Il est intéressant de noter que même un œil non averti peut facilement identifier ces nombres géants dans l’inscription : trois marques de poinçon rondes avec des marques de poinçon plus petites à l’intérieur représentant un grand nombre multiplié par un autre grand nombre. La capacité d’imaginer puis d’exprimer des quantités aussi vastes n’aurait pas été possible sans le saut de l’abstraction mathématique à l’époque d’Uruk. Aujourd’hui, cependant, les tablettes ne sont pas une revendication sur un individu, mais une revendication sur une cité-État entière.

Le deuxième élément important du cône d'En-metena est qu'il constitue la première preuve au monde de l'existence de l'intérêt composé. L'intérêt composé entraîne une croissance exponentielle de la dette au fil du temps plutôt qu'une croissance égale chaque année, ce qui a conduit à des chiffres aussi élevés.

La revendication d'intérêts composés d'En-metena est basée sur le principe que les bénéfices d'une année peuvent être réinvestis dans la même entreprise productive l'année suivante. La revendication d'En-metena est bien sûr logiquement impossible. Pour obtenir des rendements en grains composés, il faudrait non seulement un nombre toujours croissant de graines, mais aussi un champ toujours plus grand pour planter la nouvelle graine.

Le souverain de Lagash a dû comprendre que sa revendication d'intérêts composés était absurde. Il s'agissait simplement d'un procédé rhétorique invoquant le langage des mathématiques et de la finance pour exiger de Lagash de lourdes réparations à payer, le souverain d'Umma les « possédait ».

D'où vient l'idée d'intérêts composés ? Il est possible qu'elle soit née de la nature intrinsèquement exponentielle de l'autre fondement économique de l'économie sumérienne : le bétail. Les moutons, les chèvres, les bovins et les bœufs étaient tous importants ; ils fournissaient de la laine, du lait et de l'énergie.

Planification financière Un document cunéiforme datant d'une période légèrement ultérieure, au troisième millénaire avant notre ère, démontre non seulement l'importance de l'élevage de bétail en tant que grande entreprise, mais aussi le niveau extraordinaire de sophistication mathématique qu'il exigeait. Le plus intéressant est qu'il représente une évolution clé dans le logiciel de la finance. Il s'agit d'un modèle mathématique de croissance utilisé pour formuler un plan financier à long terme.

La tablette provient d'une ville appelée Drehem, un lieu associé à la vente de bétail. Elle a été écrite pendant la troisième dynastie d'Ur (UR III), qui a commencé vers 2001 avant notre ère, après le cône d'En-metena. Le professeur Robert Englund, en collaboration avec une équipe d'autres chercheurs de Berlin, dont un archéologue et un historien des mathématiques, ont déchiffré et analysé une grande tablette. Elle décrit la croissance d'un troupeau de bovins sur une période de dix ans et la quantité correspondante de lait et de fromage attendue d'une augmentation exponentielle du troupeau. Il évalue également la valeur économique des aliments produits, en utilisant des unités d'argent, la monnaie de l'ancien Proche-Orient.

Englund souligne que le texte n'est pas un véritable compte rendu comptable d'un troupeau, car il émet certaines hypothèses irréalistes, notamment celle selon laquelle aucune vache ou aucun taureau ne meurt jamais et que chaque couple accouplé donne naissance à un veau mâle ou femelle chaque année. Chaque année, chaque vache donne naissance à un veau, puis au cours des années suivantes, les veaux femelles se reproduisent, transformant ainsi le couple initial en un grand troupeau.

2.2- Origine du mot pour intérêt

Qu’est-ce qui a donné aux anciens Sumériens l’idée de se facturer des intérêts les uns aux autres ? Les preuves linguistiques fournissent un indice. Dans la langue sumérienne, le mot pour intérêt, mash, était aussi le terme pour les veaux. En grec ancien, le mot pour intérêt, tokos, fait également référence à la progéniture du bétail.

Le terme latin pecus, ou troupeau, est la racine de notre mot « pécuniaire ». Le mot égyptien pour intérêt, comme le mot sumérien, est ms et signifie « donner naissance ». Tous ces termes indiquent que les taux d'intérêt dérivent de la multiplication naturelle du bétail. Si vous prêtez à quelqu'un un troupeau de trente bovins pour un an, vous vous attendez à être remboursé avec plus de trente bovins. Le troupeau se multiplie : la richesse de l'éleveur connaît un taux d'accroissement naturel égal au taux de reproduction du bétail. Si le bétail était la monnaie standard, alors les prêts pour tous les produits comparables seraient également censés « donner naissance ». La notion d’intérêt semble naturelle pour une société agricole ou pastorale, mais pas pour les chasseurs-cueilleurs. L'ancienne société sumérienne - en particulier Uruk, parfois appelée « la ville des bergeries » - aurait été le cadre idéal pour l'évolution de la pratique du prêt d'argent à intérêt.

La tablette Drehem illustrée plus haut dans le chapitre est en fait une expression détaillée de cette idée.

Dans cette section, nous avons vu comment l'intensification de la colonisation dans les villes anciennes a conduit à des contrats et à des paiements d'intérêts. L’économie agricole qui soutenait les villes anciennes était un creuset logique pour le développement d’outils financiers de plus en plus sophistiqués. Les agriculteurs doivent planifier la prochaine récolte, décider chaque année de la quantité à consommer par rapport à la quantité à conserver ou à planter. Il n’est pas surprenant que les premières villes du Proche-Orient aient développé des méthodes de planification et le concept d’un juste rendement des actifs, et que celles-ci soient devenues si fondamentales dans leur façon de penser que même les conflits politiques entre États ont été quantifiés à l’aide de calculs financiers sophistiqués.

Nous avons également exploré le développement de la technologie financière dans les premières villes et l’émergence de la théorie financière : des modèles de croissance financière à la fois pratiques et extrêmement hypothétiques. La tablette de Drehem utilisait les taux de reproduction du bétail pour exprimer une théorie utile : un plan de production pour l'avenir. En revanche, le cône d’En-metena utilisait les mathématiques des intérêts composés pour repousser les limites de l’imagination au-delà de toute quantité réaliste de production céréalière. Le cas de Turan-ili de Nippur démontre que la complexité de l’économie nécessitait une technologie permettant de gérer le calendrier des achats des commerçants et des livraisons de marchandises. Même en période de contrôle relativement élevé, la valeur économique du temps joue un rôle important.

III. ARCHITECTURE FINANCIERE

Nous avons vu dans la section précédente que les habitants des premières cités du Proche-Orient ancien, les Sumériens, ont développé non seulement des outils financiers de base mais aussi des modes sophistiqués de modélisation financière. Cependant, les Sumériens n’étaient que les premiers d’une série de sociétés de plus en plus nombreuses s’étalant sur deux millénaires et demi supplémentaires, qui s’appuyaient sur des contrats financiers, la tenue de registres et les marchés.

Dans cette section, nous examinons en profondeur l’une de ces sociétés, en analysant le rôle que jouait la finance dans le droit, le commerce et le négoce. Nous visitons également un site antique où tout un quartier d'anciens financiers mésopotamiens a été mis au jour, et où un chercheur moderne a pu reconstituer leurs activités commerciales, leurs conflits juridiques, leurs prêts et leurs transactions. Les lettres que nous ont laissées ces anciens financiers éclairent non seulement leurs opérations commerciales, mais aussi leur vie et leur personnalité.

Le début du deuxième millénaire fut une période de grands troubles politiques dans l’ancien Moyen-Orient et est généralement appelé la période paléo-babylonienne. À cette époque, les peuples de langue sémitique du nord avaient largement remplacé les locuteurs sumériens. La langue sémitique, l'akkadien, est de loin la plus grande de toutes les langues mortes, en termes de nombre de documents survivants ainsi que d'étendue du vocabulaire connu. À moins d’être économiste, la plupart de ces textes n’ont cependant que peu d’intérêt. Neuf tablettes sur dix sont des documents comptables. Parmi ceux-ci, un nombre considérable sont des hypothèques, des actes fonciers, des contrats de prêt, des billets à ordre et des contrats de partenariat.

Le souverain le plus célèbre de cette période était Hammurabi, qui vécut vers 1750 - 1792 av. J.-C. Il est surtout connu pour le Code d'Hammourabi, un ensemble de lois inscrites sur un pilier de basalte noir qui se trouve aujourd'hui au musée du Louvre. Le code d'Hammourabi spécifie le taux d'intérêt sur l'argent à 20 % et sur l'orge à 33%. Ce qui est le plus important dans le code n’est pas ce qu’il dit, mais ce qu’il représente.

Musée du Louvre : vue de la salle du code d'Hammurabi

Le code constitue un cadre juridique uniforme pour l’ensemble de l’empire babylonien. Il couvrait tout, du droit pénal au droit de la famille, de la pratique commerciale aux droits de propriété. Il détaille une série de sanctions pour les transgressions, les méthodes de résolution des conflits et les attributions de faute pour diverses infractions. Il précise les rôles du juge, du jury, des témoins, des plaignants et des défendeurs. Il reconnaît et précise les droits de propriété des biens, y compris les droits de bail et les droits d'expropriation. Il précise le rôle de l'écrit dans une obligation contractuelle, la nécessité des reçus et ce qu'il convient de faire en leur absence.

Il précise la monnaie légale. Il décrit les obligations des commerçants, courtiers et agents ainsi que leurs devoirs fiduciaires et les limites de leur responsabilité en cas d'attaque ou de vol. Il limite la durée de l'acte de dette (trois ans). En bref, il crée un cadre complet et uniforme pour démarrer.

Bien que l’existence de contrats depuis le début de l’histoire mésopotamienne implique l’existence d’un système juridique, avec des règles, des tribunaux, des jurys et des témoins, le Code d’Hammourabi est important car il énonce ce cadre juridique de manière très détaillée. Sans lois et sans système judiciaire pour les appliquer, et sans gouvernement déterminé à les préciser et à les faire respecter, les contrats n’auraient aucun sens. Peu importe ce que quelqu’un a écrit sur la surface d’une bulle ou sur une tablette cunéiforme si ces documents n’étaient pas reconnus comme une promesse qui, si elle était rompue, serait découverte et punie. Le Code d’Hammourabi fait partie intégrante de l’architecture financière du Proche-Orient ancien, au même titre que les tablettes de prêt, les baux, les lettres de crédit et toute la gamme des documents financiers qui ont vu le jour à l’époque de l’ancienne Babylone. Il s’agit d’un environnement institutionnel qui permet une contractualisation progressivement plus détaillée.

Un ancien quartier financier Dans les années 1920, Sir Leonard Woolley, alors qu'il fouillait l'ancienne ville d'Ur - le lieu de naissance légendaire d'Abraham - s'est retrouvé debout dans les vestiges de ce qui devait être un quartier de la classe moyenne supérieure près du centre de la ville. Ses fouilleurs irakiens ont mis au jour des murs étroits et de petites pièces qui témoignaient d’une architecture domestique plutôt que de l’architecture majestueuse des palais qui attirait généralement l’attention des archéologues du Proche-Orient.

Dans une zone séparée de l'immense complexe du temple par le canal principal traversant la ville, Woolley et son équipe ont découvert les fondations en briques de boue de maisons, de magasins, d'écoles et de chapelles. Il a même trouvé le quartier des affaires et le front de mer, avec des jetées et des quais indiquant qu'Ur était aussi un port, la maison des pêcheurs et des commerçants maritimes ainsi que des agriculteurs et des bergers.

Beaucoup de ces personnes ont enterré leurs dossiers financiers personnels, ainsi que ceux de leurs ancêtres, dans le sol de leur maison pour les protéger. Ces maisons datent toutes de la période paléo-babylonienne d'Ur, et leurs documents étaient donc rédigés en akkadien, malgré l'héritage sumérien millénaire de la ville.

Le professeur Marc Van De Mieroop de l’Université de Columbia est l’un des plus éminents chercheurs dans le domaine de l’étude de l’économie mésopotamienne antique. Il a utilisé les notes de fouilles de Woolley pour faire correspondre la douzaine de tablettes d'argile fouillées aux maisons où elles ont été trouvées. À partir de ces données, il a identifié le quartier financier de la ville antique comme étant le quartier des prêteurs et des entrepreneurs du deuxième millénaire. À partir de leurs archives, il a reconstitué un récit fascinant de ce premier centre financier.

La plupart des textes cunéiformes découverts dans le quartier financier datent des premières années du règne du roi Rim-Sin (1822-1763 av. J.-C.), qui régnait depuis la capitale de Larsa bien avant l'époque d'Hammourabi. Durant cette période, Ur abritait probablement entre 25 000 et 40 000 personnes.

Les fouilles de Woolley ont révélé un vaste quartier de maisons, grandes et petites, regroupées autour d'une place centrale. Deux sanctuaires faisaient face à cette place, et de larges voies et des ruelles étroites menaient de la place vers d'autres parties de la ville densément peuplée.

3.1- Les marchands d’Ur

Le numéro 3 Niche Lane (les noms de toutes les rues ont été empruntés par Woolley à la ville anglaise de Canterbury) était la maison et le bureau de l'homme d'affaires Dumuzi-gamil. Bien qu'il n'ait laissé aucun document personnel, seulement des documents financiers, nous savons quelque chose sur la personnalité de Dumuzi-gamil. Il était instruit, autonome et prudent avec son argent, et il tenait lui-même ses comptes plutôt que d’engager un scribe. Malgré sa formation, Dumuzi-gamil évitait cependant la prose fastueuse en faveur de ce que Marc Van Mieroop appelle une « phraséologie concise ». Ceci fait penser à Benjamin Franklin.

Les activités de Dumuzi-gamil et d’autres résidents du quartier financier d’Ur révèlent beaucoup sur le rôle que jouaient les financiers dans l’ancienne Mésopotamie. En 1796 av. J.-C., Dumuzi-gamil et son partenaire, Shumi-abiya, empruntèrent 500 grammes d'argent à l'homme d'affaires Shumi-abum. Dumuzi-gamil a promis de restituer 297,3 grammes de sa part de 250 grammes après cinq ans. Selon la manière dont les Mésopotamiens calculaient l’intérêt, cela équivalait à un taux annuel de 3,78 %. La durée du prêt était relativement longue, cinq ans. Shumi-abum se retourna et vendit le prêt à deux marchands bien connus, qui réussirent à recouvrer la dette en 1791.

Marc Van De Mieroop soupçonne Dumuzi-gamil d'agir comme un banquier acceptant des dépôts à des taux d'intérêt bas et, dans l'intervalle, de faire un usage productif de l'argent. En effet, Dumuzi-gamil s'est lancé avec succès dans de nombreuses entreprises commerciales. Son activité principale était celle de distributeur de pain. Il a investi dans des boulangeries institutionnelles qui approvisionnaient le temple. En fait, il a peut-être même fourni du pain à la capitale Larsa, qui fait route vers le nord un jour. Il était également le « fournisseur de céréales du roi » et l'une de ses tablettes contenait un reçu d'une émission mensuelle adressée à Rim-Sin pour plus de 5 000 litres de céréales.

Il ne fait aucun doute que le prêt de Dumuzi-gamil représentait une utilisation productive de la valeur temporelle de l’argent. Lorsqu’il a emprunté du capital commercial à Shumi-abum, il avait apparemment un plan pour augmenter sa richesse. C'était peut-être l'idée entrepreneuriale de créer des boulangeries institutionnelles. Il semble probable que la dette entre les mains des entrepreneurs d’Ur comme Dumuzi-gamil pourrait être un moyen de mobilité sociale et économique. Sans la possibilité de transférer de l'argent au fil du temps pour emprunter sur des revenus futurs, Dumuzi-gamil n'aurait peut-être pas été en mesure de générer des intérêts, cela devait être plus qu'un geste de bon voisinage.

Dumuzi-gamil a utilisé au moins une partie de l’argent pour faire des prêts à court terme. Selon Van De Mieroop, Dumuzi-gamil prêtait fréquemment de l’argent aux pêcheurs et aux agriculteurs. Sur certains de ces prêts, il facturait 20 % d’intérêt par mois. À cette époque, la mine d'argent (une ancienne unité de poids valant environ 1,25 livre) pouvait atteindre 64 en 20 ans et demi. Parmi les quinze prêts de Dumuzi-gamil qui ont survécu, la plupart étaient de très courte durée : un, deux ou trois mois. Le prix du temps était élevé pour les citoyens endettés envers les usuriers d’Ur.

La différence entre le prêt à long terme de Dumuzi-gamil et les prêts à court terme accordés aux pêcheurs est importante. Les prêts à court terme étaient clairement des prêts à la consommation, tandis que ceux de Dumuzi-gamil étaient destinés à des fins productives pour développer l'activité de boulangerie et pour des activités de prêt. En fait, la plupart des prêts du deuxième millénaire d’Ur étaient destinés à la consommation et non à la production. L’emprunt était généralement une réponse aux situations d’urgence, et Dumuzi-gamil n’était probablement pas très populaire auprès de ses créanciers, étant donné les taux d’intérêt élevés qu’il pratiquait.

3.2- Richesse abstraite

Les anciens financiers d'Ur, comme d'autres marchands, tenaient des comptes courants. Parmi les documents de Dumuzi-gamil figurent des indications selon lesquelles certains paiements ont été crédités à des particuliers. Bien que moins sophistiqués que les cartes de crédit, ces « onglets » chez divers commerçants et financiers minimisaient le besoin de monnaie forte. Ce système comptable reflète peut-être la méthode de comptabilité du temple, mais son utilisation dans les relations avec les particuliers constitue une avancée subtile mais importante dans la pensée financière. L'objectif était de permettre aux gens de reconnaître les « bénéfices papier ». Vous pourriez devenir riche sans avoir de trésor d’argent pour le prouver. Il s’agit de la première étape du développement de la richesse immatérielle, sur laquelle repose notre système financier actuel. Ces gains intangibles n’existaient que si les gens croyaient qu’ils existaient et si un système juridique existait pour garantir que les créanciers disposaient de droits sûrs sur les biens prêtés.

En Mésopotamie, il existait des tribunaux chargés de régler les litiges relatifs à la propriété, et il n’était pas rare que les procès s’étendent sur des décennies. De toute évidence, à l'époque de Dumuzi-gamil, la fonction des chapelles locales était de notarier ou d'assister à la rédaction de documents importants comme les actes de vente. De tels actes étaient nécessaires même pour les plus petites parcelles de propriété. Marc Van De Mieroop a trouvé une transaction pour quatre mètres carrés. Les prêts de proximité semblent avoir diminué au cours du deuxième millénaire. Les ventes d’Ur ont été enregistrés même entre frères. Presque toutes ces ventes étaient libellées en argent.

Dans un monde où les profits « d'argile » étaient considérés comme réels, même la dette du financier pouvait servir de monnaie. Comme indiqué ci-dessus, les documents d’Ur révèlent un marqueur remarquablement liquide pour les billets à ordre personnels.

Shumi-abum, le partenaire de Dumuzi-gamil, a vendu le billet à deux autres investisseurs. Les dettes de Nur-ilishu et de son partenaire étaient facilement transférables. Plusieurs autres documents indiquent que la vente de prêts était une pratique courante. Il semble qu'Ur dispose d'un marché secondaire de prêts fonctionnel, dans lequel la promesse de remboursement d'un prêt pourrait être considérée comme une monnaie d'échange. Bien qu'il n'existe pas de documents macroéconomiques généraux permettant de mesurer l'effet des anciens financiers d'Ur, il est probable que leurs activités de prêt d'argent aient encouragé d'autres types de commerce.

3.3- Dette et risque

Au deuxième millénaire, Ur a peut-être été l’un des premiers foyers d’entreprises capitalistes, mais qu’en est-il des emprunteurs embourbés dans les dettes ? Il est intéressant de noter que les codes juridiques mésopotamiens garantissaient les droits de propriété dans une mesure encore plus grande que ce que nous appelons aujourd’hui les droits de l’homme. Par exemple, une personne avait le droit de se vendre comme esclave ou de mettre sa liberté en gage pour obtenir un prêt. Cela semble cruel et exploiteur, mais c’était peut-être efficace. Une étude de l’économiste M. Darling sur l’économie rurale du Pendjab à l’époque moderne suggère une chose inquiétante à propos de la nature humaine : les gens travaillent plus dur et produisent plus lorsqu’ils sont endettés. Darling a constaté que les rendements des cultures des agriculteurs endettés dépassaient généralement ceux des agriculteurs non endettés. Les agriculteurs du Pendjab ont peut-être été confrontés à une saisie immobilière, mais pour l'ancien habitant d'Ur, la motivation était encore plus grande. Les débiteurs étaient souvent contraints de se vendre comme esclaves.

Il est difficile d’échapper à la conclusion que, si les premiers contrats de prêt et le système juridique qui les faisait appliquer ont peut-être rendu l’économie mésopotamienne efficace, ils ont rendu la vie misérable aux travailleurs et aux travailleuses. Si le prêt a commencé, comme le croit l’historien Paul Millett, comme un processus de réciprocité entre voisins dans les sociétés rurales, il a évolué vers quelque chose de tout à fait différent. À l’époque babylonienne, la dette à court terme était un outil utilisé pour extraire des impôts de la population et pour augmenter la productivité des terres du temple. C’est presque comme si le gouvernement avait trouvé un moyen d’extraire la bonne volonté résiduelle de l’économie en permettant aux individus de reporter leurs obligations financières dans le futur.

Bien qu'une partie des prêts dans l'ancienne Ur ait été accordée à des fins d'urgence, où le gouvernement a très probablement créé l'urgence, l'autre côté de la médaille est que certains entrepreneurs, comme Dumuzi-gamil, ont accumulé des richesses grâce à l'emprunt et au prêt. Ainsi, même si le système pouvait être dur pour la population en général, il encourageait l’entreprise créative et productive et récompensait ceux qui avaient des compétences financières.

3.4- Commerce financier

Il existe un désaccord considérable entre les chercheurs sur la mesure dans laquelle les commerçants et les négociants de l’ancienne Masopotamie étaient des agents indépendants ou travaillaient pour l’État. Au coin de la rue Dumuzi-gamil vivait Ea-nasir, un entrepreneur partageant les mêmes idées. Il a fait fortune en organisant et en finançant des expéditions maritimes d'Ur à Dilmun. Les archéologues pensent que Dilmun était l'entrepôt clé du commerce du cuivre en Mésopotamie.

Les expéditions maritimes vers Dilmun et l'océan Indien semblent avoir eu lieu depuis l'époque sumérienne, mais à l'époque d'Ea-nasir, les commerçants de Dilmun étaient les principaux. Les Dilmunites étaient peut-être les Vénitiens de leur époque, établissant des communautés commerciales dans des ports éloignés qui leur permettaient de contrôler commerce. Leurs signatures distinctives, trouvées à des endroits dispersés dans les niveaux du deuxième millénaire à Ur, étaient des sceaux cylindriques portant l'écho stylistique de la civilisation de l'Indus, y compris l'image du taureau sacré. Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe qu'Ea-nasir lui-même était un Dilmunite, il était clairement un acteur majeur dans le commerce de Dilmun. Pour une grande expédition, Ea-nasir rassembla cinquante et un investisseurs, qui contribuèrent sous forme d'argent, ainsi que de divers biens commerciaux, y compris ce qui était apparemment l'artisanat le plus recherché de la ville : les paniers d'Ur. Ils étaient échangés avec les marchands de Dilmun contre du cuivre, des pierres précieuses et des épices.

Les tablettes d'Ea-nasir indiquent qu'une diplomatie considérable était nécessaire pour répartir équitablement les bénéfices du commerce de Dilmun. Contrairement à la dette de Dumizi-gamil, de nombreuses contributions en capital aux expéditions de Dilmun étaient des investissements en actions. Les contributeurs espéraient gagner quelque chose si l’expédition réussissait. Alors que les contrats d'obligations limitaient le remboursement du prêteur à un montant d'intérêt prescrit, il n'y avait aucune limite aux profits qui pouvaient revenir aux bailleurs de fonds d'Ea-nasir s'ils avaient de la chance. Ils ont partagé les bénéfices selon les proportions de leurs investissements. Une autre caractéristique des contrats de partenariat d'Ur est également intéressante : la perte était souvent limitée au montant de l'apport. En fait, dans certains contrats d’expédition, cette responsabilité limitée était une condition énoncée de l’investissement.

Ce qui est intéressant pour les historiens de la finance, c’est que ces contrats de participation constituent une preuve concrète de l’existence d’une société en commandite dans laquelle le commanditaire n’assume aucune responsabilité au-delà de la valeur du capital versé. Il s’agissait d’une coentreprise avec des investisseurs silencieux, mais contributeurs. C’est de la même manière que sont financés aujourd’hui des projets risqués comme les forages pétroliers et les investissements immobiliers. On peut supposer que, comme Ea-nasir était l’associé commandité qui prenait le plus de risques, il a réalisé le plus gros bénéfice.

L’objet de cette section est le développement institutionnel remarquable de la technologie financière au cours du deuxième millénaire avant notre ère. La survie d'une immense quantité de matériel documentaire riche, dont certains se trouvent dans un bon contexte archéologique, permet une compréhension détaillée de l'architecture financière de la Mésopotamie. Son organisation politique variait depuis des villes organisées autour de « méta-foyers », comme des temples et des palais dans lesquels les marchands servaient des maîtres politiques, jusqu'à des villes virtuellement gérées par des marchands à des fins commerciales. Dans les deux cas, la finance a joué un rôle crucial dans l’économie. Les prêts à court terme ont atténué les chocs de revenu et de consommation des ménages, qu’ils soient grands ou petits. Les prêts ont également résolu le problème du calendrier des revenus et des dépenses inhérentes à tout type de commerce : les marchands se voyaient allouer des ressources à l'avance, ce qui leur permettait de commercer aux moments opportuns. Les particuliers accumulaient du capital grâce à des opérations commerciales et l’utilisaient non seulement pour faire des prêts facilitant le commerce, mais aussi pour faire des prêts dans le but d’accroître leur richesse. Beaucoup de ces prêts étaient à court terme et avaient des taux d’intérêt élevés, ce qui a conduit les chercheurs modernes à supposer qu’ils étaient prédateurs dans un certain sens ; soit comme moyen d’attirer les nécessiteux vers l’esclavage pour dettes, soit comme moyen de priver les propriétaires fonciers de leurs biens. La dette à court terme n’était pas la seule source d’emprunt. Les prêts à long terme à des taux d’intérêt plus bas semblent fournir le capital nécessaire aux entreprises rentables qui nécessitent du temps pour arriver à maturité.

La dette n’était pas le seul outil financier utilisé durant cette période. Le commerce à longue distance était financé par des investissements en capital.

Nous avons examiné deux de ces partenariats, le premier pour une expédition maritime à Dilmun pour du cuivre. Le deuxième était probablement lié au commerce de l’argent avec l’Anatolie. Cet investissement permet la mutualisation des capitaux et la diversification des risques. Ces mesures étaient nécessaires pour les entreprises de grande envergure pour lesquelles les perspectives de profit étaient très incertaines.

Références bibliographiques

Goetzmann. W (2016), « Money changes everything : how finance made civilization possible », Princeton University Press.

Edouard. C (1920), « Les nouveaux fragments du Code de Hammourabi sur le prêt à intérêt et les sociétés », Mémoires de l’institut de France, 41, pp. 159-270.

Popova.O (2016), « La politique royale envers le plurilinguisme sur le territoire de la Mésopotamie au Ier millénaire avant J.-C », Hypothèse, Pages 267 à 277.